Apple + Bandai = Pippin

Мало кто помнит, что задолго до появления Apple TV в 2007-м компания уже пыталась завоевать место в гостиной. Более чем за десятилетие до релиза знакомой нам тв-приставки, ещё до возвращения Стива Джобса, Apple запустила один из самых своих неоднозначных проектов 90-х — мультимедийную платформу Pippin1 (или PiPP!N, как это писалось на логотипе).

Сегодня о девайсе почти не вспоминают, но за его «провалом» скрывается любопытный пласт истории Apple: поиски новых бизнес-моделей и эксперименты с лицензированием.

Откуда взялся Pippin

В начале 90х в Apple возникла идея: а что, если создать платформу для мультимедиа и образовательных программ на уже существующей технологической базе Macintosh? Что если лицензировать эту платформу третьим лицам, и зарабатывать на этом деньги? Концепт показался как минимум перспективным для изучения.

Ровно в это же время японский гигант Bandai искал технологического партнера для выхода на рынок домашних игровых консолей.

Так родился проект Pippin. Внутри Apple он изначально задумывался не как игровая приставка, а как «сетевое мультимедийное устройство» — что-то среднее между Mac, игровой консолью и телевизионной приставкой. Но интерес Bandai, а так же фокус японцев именно на игровом контенте, изменил стратегию позиционирования устройства.

↑ Вот финальный вид консоли, на базе платформы Pippin. Название Atmark (слева в углу) было дано версии девайса для японского рынка, а приставка для международного рынка называлась Atworld.

Техническая часть

В основе Pippin лежал процессор PowerPC 603 с частотой 66 МГц — тот же, что использовался в некоторых Macintosh начального уровня. Устройство имело 6 МБ оперативной памяти, привод CD-ROM и работало под управлением адаптированной версии MacOS 7.5. А вот отдельного GPU для обработки 3д графики, как у Playstation или Nintendo 64, у Pippin не было вообще. Вся графика обрабатывалась силами центрального процессора. Тут было очевидно влияние первоначального концепта для системы — исключительно образовательная и мультимедиа ниша, где не подразумевалось графически тяжелых приложений.

Для управления консолью японцами из Bandai был разработан контроллер под названием AppleJack со специфическим дизайном а ля "бумеранг", совмещенной крестовиной слева и разноцветной группой кнопок справа. Но главной фишкой стал настоящий трекбол в самом центре корпуса.

Прайс на девайс установили на отметке в $599. С одной стороны, за эти деньги у вас в руках оказывался буквально компактный аналог Macintosh, имеющий совместимость с Mac-программами, возможность расширения и работы с принтерами и цифровыми камерами. С другой, если сравнивать Pippin с полноценными игровыми приставками, решение от Apple и Bandai было очень слабым по 3д производительности, не имело интересных игровых проектов и стоило в два раза (!) больше конкурентов2.

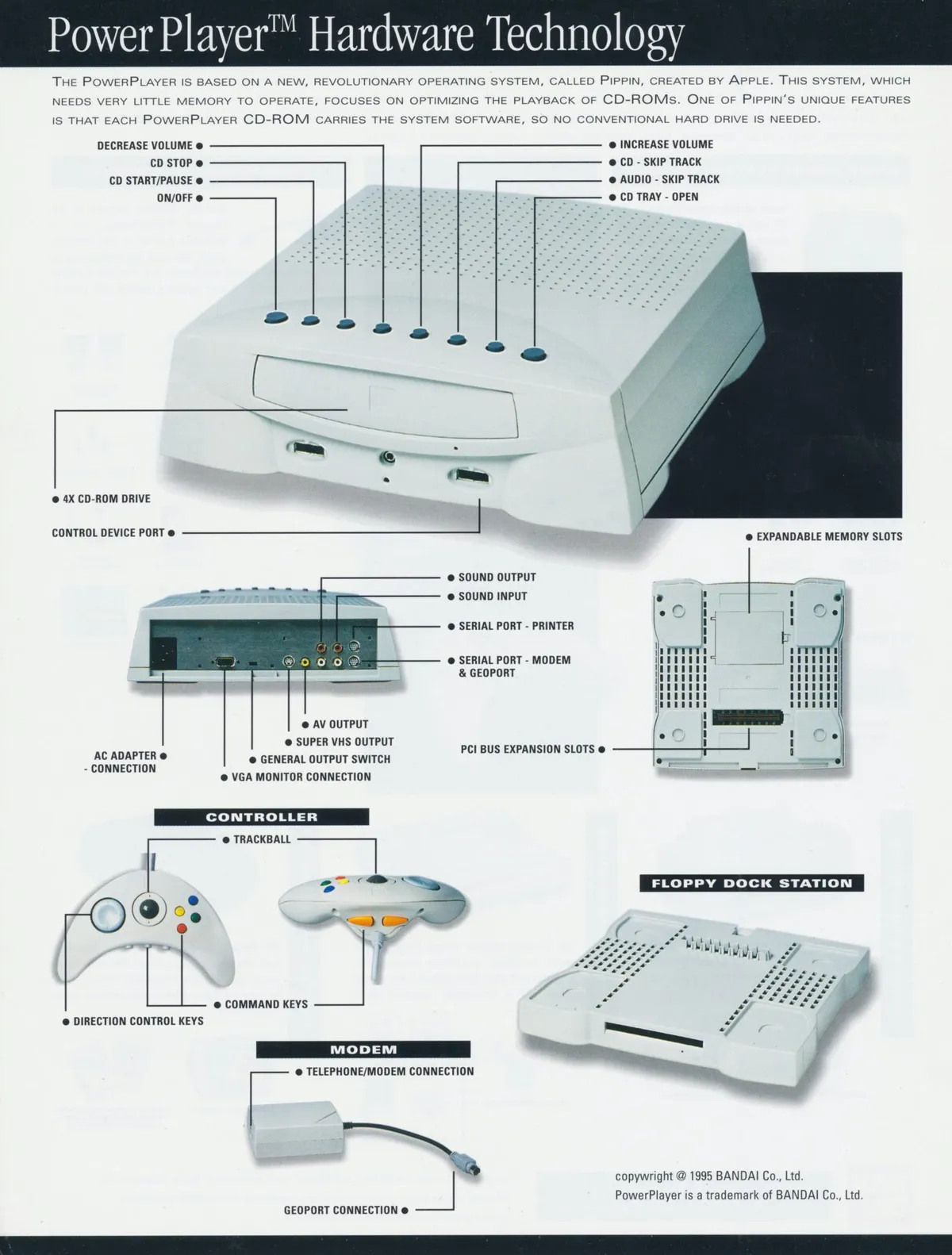

↑ Скан рекламного проспекта о железе Pippin Power Player (такое название носил "голый" прототип платформы без партнерского брендирования или логотипа Pippin). Обратите внимание на аксессуар в виде модема. Он появился в последний момент, так как платформа изначально проектировалась без возможности подключения к сети. И только из-за возросшего запроса потребителей, модем был добавлен в устройство в виде дополнительного аксессуара.

Игры и контент

Apple делала ставку на мультимедийные приложения и образовательные программы. Но рынок хотел игр — и причём топовых. Но таких проектов было мало, а качество большинства «учебно-развлекательных» дисков (коих вышло за время жизни консоли около 100 штук) оставляло желать лучшего.

Самым заметным проектом стала Marathon от Bungie (авторов Halo) — научно-фантастический шутер с видом от первого лица. Игра демонстрировала, что Pippin способен тянуть «настоящий» 3D-шутер, но оставалась скорее техническим экспериментом: массового успеха она не принесла. Ещё один пример — Power Rangers Zeo Versus The Machine Empire, лицензированный продукт Bandai, который должен был привлечь фанатов популярного бренда. Среди других игр были также проекты по Gundam и Ultraman. Однако все эти игры были далеки от хитовых проектов, которыми привлекали покупателей консоли от Sony, Nintendo или Sega.

Из образовательных программ и мультимедиа можно вспомнить интерактивные энциклопедии вроде Grolier’s Encyclopedia, адаптированной для Pippin, или диски для изучения английского языка, популярные в Японии. Bandai делала ставку на такие проекты, позиционируя консоль как «семейный компьютер у телевизора». Были и музыкальные CD-ROM с простыми анимациями и клипами — тогда это считалось «мультимедийным будущим».

Проблема была в том, что почти весь этот софт выглядел как второсортные порты с Mac или сделанные на скорую руку CD-ROM-приложения, которые могли заинтересовать лишь узкий круг пользователей. Для массового рынка, где стандартом становились хиты уровня Super Mario 64 (N64), Chrono Trigger (SNES), Gran Turismo (PS) или GoldenEye 007 (N64), библиотека Pippin выглядела бледно и устарело.

Фактически, Pippin оказался «компьютером без полноценного софта» и «консолью без игр».

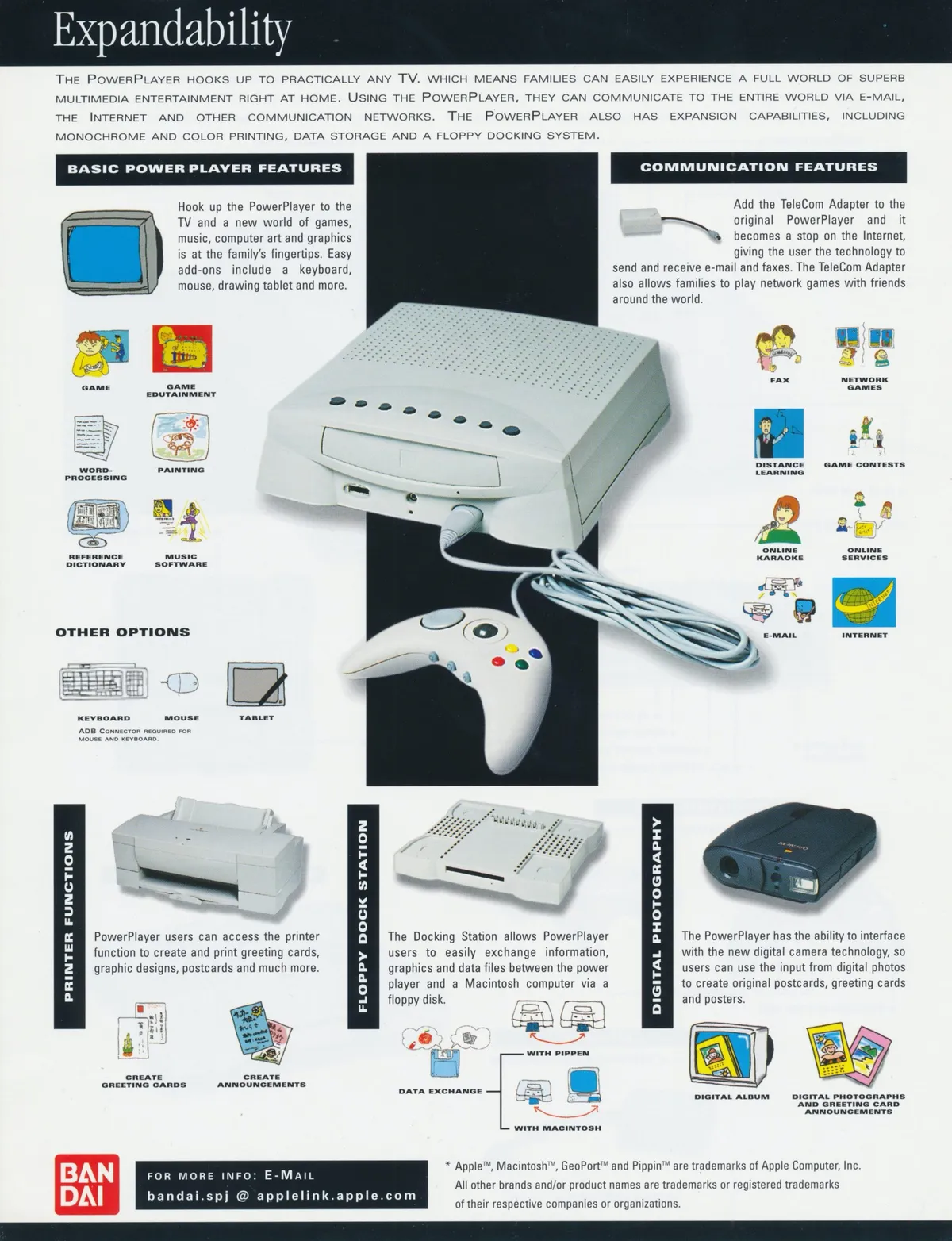

↑ Скан рекламного проспекта о функциональных возможностях платформы Pippin. Рекомендую приблизить или открыть картинку в полном размере. Так как устройство, по сути, было мини-версией макинтоша, оно имело достаточно широкий набор возможностей. От печати на принтере и рисовании на планшете, до работы с фотографиями с цифровых камер, имейла и веб-браузинга.

Лицензиаты

Так как Apple изначально решила лицензировать Pippin3, партнёры были жизненно необходимы для успеха проекта.

Главным из них стала японская Bandai — компания с мощными позициями на рынке игрушек и видеоигр. Именно Bandai взялась за производство и продвижение консоли, выпустив модели Atmark (для Японии) и Atworld (для США и Европы).

В Европе для распространения консолей была организована французско-норвежская компания Katz Media. Первые устройства поступили в продажу в 1997, и в том же году, пришедший к рулю Apple Стив Джобс закрыл проект, а Katz, продав всего около тысячи "пиппинов" разорилась.

Коммерческий провал

У Pippin не было шансов конкурировать с PlayStation, Sega Saturn и Nintendo 64. Высокая цена и непонятное для потребителей позиционирование сделали свое дело. Apple и Bandai пытались продвигать его как «интернет-устройство» и «учебную платформу», но в 1996 году никто не был готов платить сотни долларов за доступ в интернет с телевизора. Да и как игровая приставка девайс тоже ничем не мог привлечь покупателей.

Apple ожидала продаж в количестве более миллиона устройств, Bandai рассчитывала продать до 200 тысяч "пиппинов" в Японии и до 300 000 во всем остальном мире. Продажи, в итоге, составили менее 50 тысяч штук во всем мире. Для сравнения: к тому времени PlayStation уже продавалась миллионными тиражами.

Можно сказать, что консоль стала своего рода прародителем концепции «компьютера для гостиной». Идея объединить телевизор, интернет и мультимедиа вернётся позже в Apple TV. По сути, рынок стал готов к этому концепту только в нулевых.

Вообще, провал Pippin стал одной из заключительных глав той самой «тёмной эпохи» Apple 90х. Платформа стала для компании первым и последним экспериментом с лицензированием железа. Да и в целом, поток разношёрстных и финансово слабых проектов вынудил вернувшегося Джобса полностью пересмотреть стратегию, и "перезапустить" компанию.

Бренд назван, как это было в начале 80х с "Макинтошем" в честь сорта яблок. Кстати, добавлю в этой сноске, что Пиппин был не единственной попыткой Эппла сделать какой-то девайс для подключения к ТВ. В 94-96 годах в Купертино еще разрабатывали Apple Interactive Television Box, или ITV. Это была медиа-коробка для кабельного ТВ, которая прошла несколько стадий прототипирования и даже трестировалась живыми пользователями у нескольких ТВ-провайдеров в США и Великобритании, однако так и не вышла в продажу.↩

Sony просили за сверх-популярную PlayStation всего $299.↩

Свой бренд компания решила нигде "не светить". Консоли выходили под собственным брендом PiPP!N, на рекламе красовался логотип Bandai, а упоминание купертиновцев было в виде подписи на упаковке "основано на технологиях Apple Computer", а так же, в традиционной секции по авторскому праву мелким шрифтом.↩